编者按:凝心聚力谋发展,坚定信心再起航。为迎接中共南京航空航天大学第十七次党员代表大会胜利召开,现开设“踔厉奋发的五年”专栏,全方位回顾第十六次党代会以来学校的发展历程,集中展现过去五年来的有益探索和重要发展成就,进一步总结经验、谋划未来,以更加昂扬的姿态立足新起点,奋进新征程。

2017年12月28日,学校第十六次党代会的召开,拉开了高水平研究型大学攻坚的帷幕,回首这五年,研究生院/研工部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实全国教育大会精神、全国研究生教育会议精神和学校第十六次党代会的战略决策部署,坚持“立德是根本、创新是灵魂、实践是基础、制度是保障、质量是生命”的研究生培养理念,不断推进研究生教育改革,服务学校“双一流”建设,着力造就拔尖创新人才。五年来,南航学位与研究生教育工作取得了累累硕果,在江苏省研究生教育工作综合评价中,我校连续三年获评最高等级A等。

立德是根本:传承红色基因,筑牢蓝色梦想

以党建为引领,培根铸魂。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,扎实开展党史学习教育、爱国主义教育、形势政策教育、行业和国防使命教育。连续14年举办研究生党员骨干培训班、开展“军工记忆硕博实践团”,弘扬国防军工文化和爱国主义精神。坚持党建与科研深度融合,以实验室、课题组为单位,推进研究生纵向党支部建设,推动党建与科研深度融合,目前已建有纵向支部140余个。获“全国党建工作样板支部”建设单位2个、全国高校“百个研究生样板党支部”2个,全国百名研究生党员标兵1个。

建党100周年升旗仪式上郑永安书记为新党员佩戴党徽、研究生党员骨干培训班学员参观实践

以特色资源提升研究生思政教育内涵。创新育人载体,打造“研途”系列思政品牌。推出系列思政漫画,把实验室安全、心理健康、保密等11项工作以生动活泼的形式向学生呈现。以“聚焦社会主义核心价值观,传递校园文化正能量”为主题开展研究生音乐情景剧大赛,把青年成长、理想信念等“大道理”转化成研究生们喜爱和易于接受的舞台故事。打造“研途”学术情报站,开展“缤纷研途·用心护航”“跃动研途·青春启航”等品牌活动,构建常态化思政教育机制。

第八届研究生情景剧大赛、首届研究生导学运动会

健全“三全育人”体系,汇聚育人合力。一是构建了校内外融通、部门间协同、校院系联动的研究生“大思政”工作格局;建立了研工部、学院、辅导员、导师、研究生“五位一体”研究生安全稳定及意识形态风险防范机制;实现“心理委员-导师-辅导员-心理教师”四级心理网络全覆盖;开展研究生工作组建设,通过思政助管、博士生、青年教师等多样化结构补充,优化专兼职辅导员队伍体系。二是落实导师第一责任人职责,充分发挥导学思政作用。连续12年开展“良师益友——我最喜爱的导师”评选和表彰活动,575名导师参评,研究生们共投出有效票数28万余张。自2019年起开展“‘五好’导学团队”创建工作,已创建校级团队32支,院级团队53支。

创新是灵魂:改革培养模式、构建创新体系

坚持创新引领,改革培养模式。自2020年开始,面向国家、行业对高层次拔尖人才的需求,启动研究生拔尖创新人才培养“引航计划”,实行跨学科、跨行业高层次导师团队联合指导模式,为研究生制订个性化培养方案,通过多维度课程体系培养未来行业领军人才。实施本博贯通培养,推进培养方案一体化设计、学制学籍弹性化管理、高水平导师全程化指导、教育资源倾斜化保障、培养质量常态化考核等多项改革工作。打造“强国筑梦,大师引航”系列前沿课程,首批共建设12门系列前沿课程,做到工科学院全覆盖,授课团队包括院士6人、国家级人才22人、行业总师8人。

首批“强国筑梦 大师引航”教师团队、“引航计划”开班典礼

搭建高水平学术创新交流平台。打造“学术创新季”,推进研究生创新能力培养。连续十一年举办“天宫杯”研究生创新实验竞赛、“临近空间杯”博士创新奖评选。同时,紧抓长江教育创新带建设契机,成功举办“智能航空器设计与制造”长江教育创新带博士生创新发展论坛与智能航空器设计与制造创新大赛,充分发挥我校多学科、高水平、交叉性的优势,为广大博士研究生打造开放多元的学术对话空间,营造浓厚学术创新氛围。加大研究生科研创新资助力度。目前学校科研创新资助包括科研创新项目基金、创新实验竞赛项目基金、跨学科交流基金、博士学位论文创新与创优基金、高水平学科竞赛基金等,资助研究生深入探索新思想、新原理、新技术、新方法。2018年以来,研究生获得省创新项目资助432人,学校资助创新项目、竞赛项目、跨学科基金近千人。近60名研究生作为主要完成人获得国家级及省部级科技奖。研究生获得中国研究生创新实践系列竞赛一等奖26个,二等奖186个,三等奖252个,在中国研究生未来飞行器创新大赛2017-2020四届比赛中,学校均为团体总分第一名。

实践是基础:坚持服务需求,深化产教融合

大力推动与行业领军企业开展研究生联合培养,加快培养国家急需高层次人才。获批“关键领域国家急需高层次人才培养专项”,入选首批“工程硕博士培养改革”专项,与十余家行业领军企业签署研究生联合培养协议,加快培养急需高层次人才。推进“定制化人才培养项目”,2021年,与中国商飞合作开办“大飞机班”项目,进一步推进校企深度合作育人机制。实施国家急需高层次人才本科直博专项计划,面向重点学科,年录取直博生超过100人。围绕服务国家急需高层次人才培养,完善工程类博士招生选拔方式,录取的工程博士中航空航天民航等行业单位生源占82.4%。

首批“大飞机班”学员前往中国商飞开展专业实践

构筑企业研究生工作站人才培养长效机制。学校以江苏省企业研究生工作站为依托,建立紧密对接产业链、创新链的工程专业型研究生实践体系。经多年实践,建设了一批高质量研究生工作站。2018年以来共获全国工程专业学位研究生联合培养示范基地1个,批准立项江苏省研究生工作站111个,获评江苏省优秀研究生工作站12个,获评全省首个研究生示范工作站,目前是江苏省少数拥有2个研究生示范工作站的高校之一。在2020年江苏省研究生工作站工作会议上,我校作典型示范发言。同时学校大力选聘产业教授和行业导师,提升专业学位研究生培养质量。2018年以来聘用产业教授48名,行业导师2264名,开设研究生企业课程41门,覆盖全部学院。

行业实践+教育教学实践相结合,拓展实践育人渠道。制定差异化培养方案78个,在所有类别研究生培养方案中设置综合素质能力实践环节,引导研究生结合专业特色开展实践,提升实践能力。专业学位研究生培养方案中新增必修企业课程,通过行业企业典型工程实践案例分析,让研究生提前了解行业需求,促进实践能力提升。全面提升博士生教学实践能力,开展学术型博士研究生教育教学实践项目,将博士生从事助教、兼职辅导员作为实践环节纳入必修学分,提升博士生教育教学、管理能力。

2018年以来,我校研究生教育教学成果获国家级教学成果二等奖1项,中国学位与研究生教育学会研究生教育成果二等奖1项,江苏省教学成果奖一等奖1项、二等奖1项,江苏省研究生教育改革成果奖一等奖4项、二等奖2项,研究生领域2022年国家教学成果奖获推荐数量排名全省第二。

制度是保障:完善制度体系,提升治理能力

推进研究生培养方案改革。深入贯彻落实全国研究生教育会议精神和《关于加快新时代研究生教育改革发展的意见》等文件精神,及时修订研究生培养方案总则及分学科、分专业学位类别的课程(环节)培养方案体系,分类分学科制定差异化的论文创新性评价标准,全面完善学位与研究生教育相关制度,2018年以来对研究生培养相关制度进行了两轮全面修订。

不断完善研究生奖助体系。进一步优化研究生奖助体系,构建了保障性资助、助困类资助、奖励性资助、发展性资助、按劳取酬类资助五大资助体系,激励研究生勤奋学习、潜心科研、勇于创新,年度各类奖金资助达到2.5亿元。

加强信息化建设。2020年建设并运行新的研究生信息管理系统和研究生院网站,实现接口统一、流程规范、数据互通、资源共享的信息服务支撑,实现研究生教育教学环节全部线上办理,提升信息化体验度。

质量是生命:严把“三关”,强化监督保障

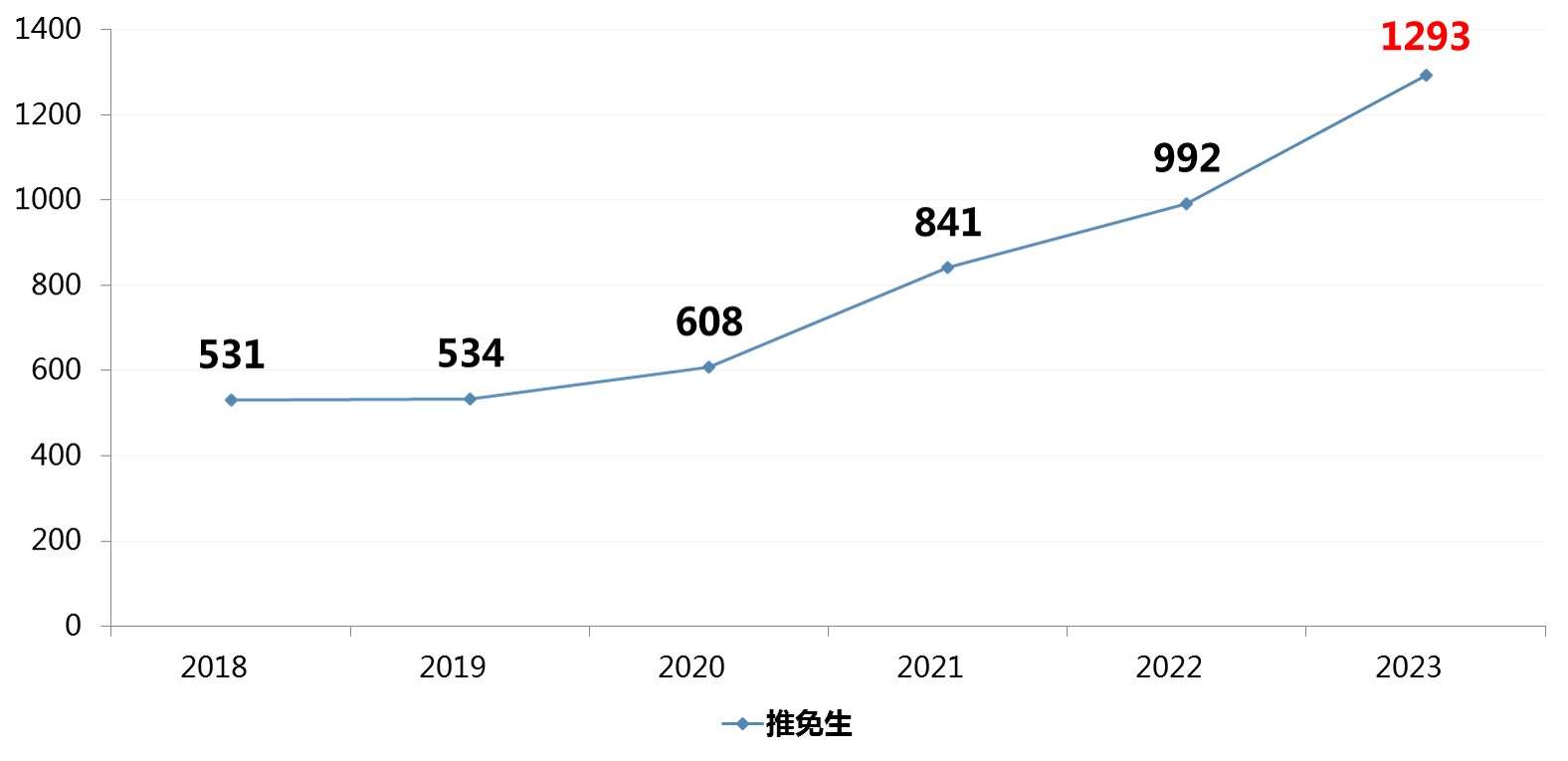

严把“入口关”,持续提升研究生招生质量。紧扣生源质量和资源配置效率,实施招生工作五大专项计划和“五倾斜、一加大”的研究生招生指标分配导向,生源质量逐年提高。学校于2018年成为江苏省第二家招收工程博士的学校,形成了完整的研究生培养体系格局,并于2019年成为全国首批16所招收科研经费博士试点单位。2021年,研究生招生规模首次超过本科生,2022年,研究生招生数量突破5000人,较2017年总体增长40%以上。2022年招收推免生近1300名,近3年增长近120%,推免生中留校比例进一步提高。

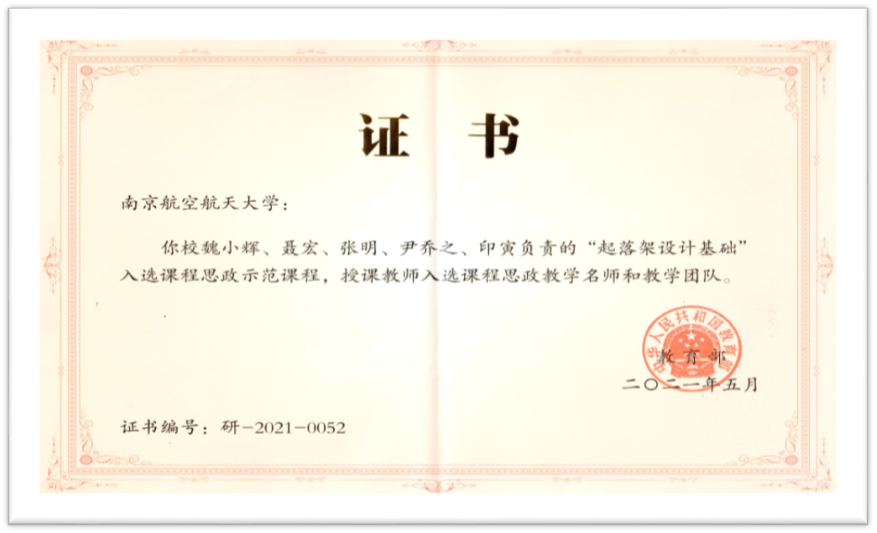

严把“过程关”,持续提升研究生培养质量。强化课程教学质量建设,开展研究生示范课程、教材等优质教学资源立项,举办研究生课程教学创新竞赛。1门研究生课程入选教育部首批课程思政示范项目,授课教师入选课程思政教学名师和教学团队。在教育部学位与研究生教育发展中心组织的2021年高校主题案例征集活动中,我校报送的5个主题案例获批立项,立项数量位居工信部所属高校第二、江苏省第一。在首届江苏省研究生优质教学资源评选中,我校共有11个项目入选。

加大培养过程监督预警,畅通分流渠道。制定《研究生学业考核与分流管理办法》,强化导师和学院对研究生培养关键环节的质量监控,在开题、中期考核等关键环节,通过管理系统开展监测、提示,每年进行4次超学制学业预警。科学畅通分流渠道,加大分流、淘汰力度。此外,通过建设教育质量数据库、督导队伍、培养质量评价和数据分析等形式,多角度提升研究生培养质量。

不断提升导师指导能力,完善校院两级导师培训,上岗培训、定期培训相结合,突出师德师风。严格导师招生资格年度审核。通过开展“我最喜爱的导师”评选、“五好导学团队”创建,省“十佳”导师和团队推荐等形式,选树标杆,充分发挥导师立德树人作用。江苏省2020年启动的研究生导师及导师团队“双十佳”荣誉评选中,我校共有2名研究生导师获江苏省“十佳研究生导师”,1名研究生导师获江苏省“十佳研究生导师”提名奖,3个团队获江苏省“十佳研究生导师团队”荣誉称号。2018年以来,4名教授入选国务院学位委员会第八届学科评议组成员,这是自1997年以来我校首次新增国务院学科评议组成员,当选人数创历史新高。

加强国际化培养,设置“博士生短期访学专项基金”和“国际学术交流基金”,开设研究生国际化课程,连续多年举办研究生国际学术会议,形成了具有南航特色的研究生国际化学术交流平台。积极拓展对外合作办学项目,2018年“南京航空航天大学与英国克兰菲尔德大学合作举办机械(航空制造)专业硕士研究生教育项目”获批,成为我校首个教育部中外合作办学双硕士项目;2022年我校与南特中央理工大学共同申报的“智能制造及其应用创新型人才国际合作培养项目”获批。2018—2022年期间,学校近400名研究生获国家留学基金委资助赴国外著名大学联合培养或攻读博士学位。

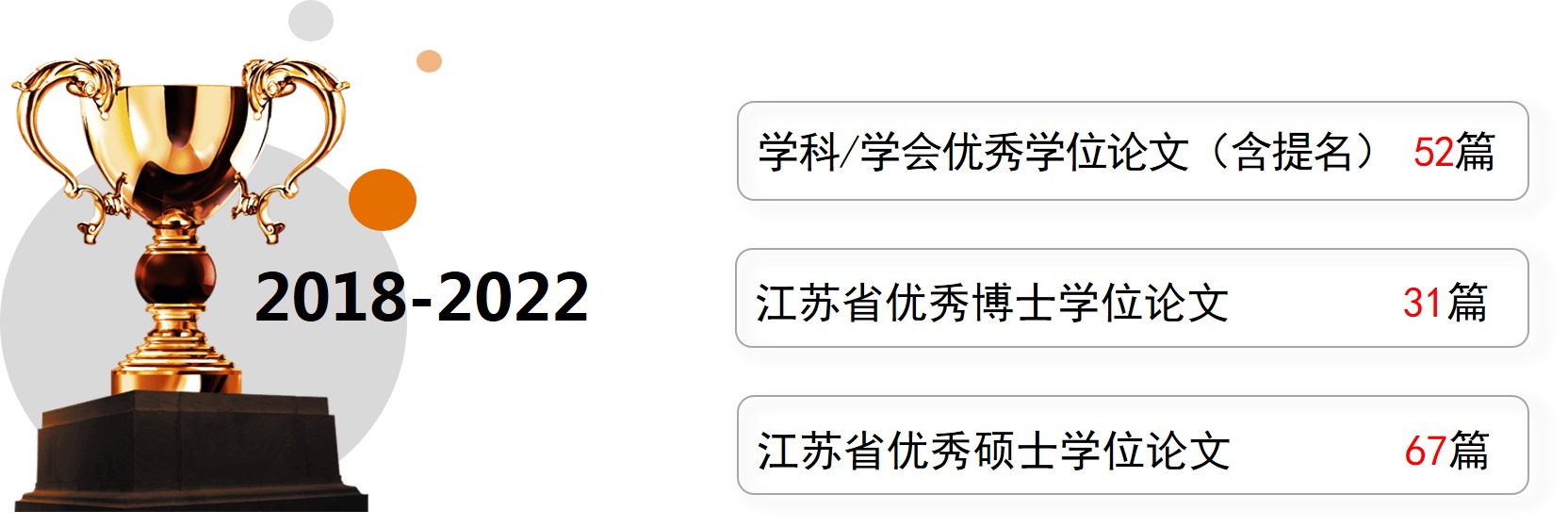

严把“出口关”,加强学位论文质量监控管理。制定科学合理的学位授予评价标准,进一步完善研究生创新成果评价制度,树立注重质量贡献的评价导向,引导创新成果的评价标准从重数量的一般性成果向重质量贡献的标志性成果转变,激励先进性、创造性成果产出。加强学位论文关键环节质量监督。实施学位论文隐名评审制度、抽查送审制度、校公开答辩制度,强化对学位论文答辩工作的过程管理。近年来,我校在省学位论文抽检中,合格率始终排名全省最前列,2022年我校整体抽检合格率99.3%,远高于全省平均水平。2018以来,我校共获江苏省优秀博士学位论文31篇、优秀硕士学位论文67篇,获得各类学科/学会优秀学位论文52篇,其中2021年首届中国航空学会优秀博士硕士学位论文数量排名全国第一。

2020年,全国研究生教育会议召开,习近平总书记对研究生教育作出重要指示。为深入贯彻落实全国研究生教育会议精神,我校组织召开了研究生教育会议,发布《南京航空航天大学建设一流研究生教育体系行动计划(2021-2025)》。展望未来,南航研究生教育将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,围绕立德树人根本任务,服务国家重大战略需求,高质量推进《南京航空航天大学建设一流研究生教育体系行动计划》,全力为现代化建设提供人才支撑,全力服务实现高水平科技自立自强,着力培养“具有中国灵魂的卓越英才”!

全校研究生教育会议